文章最後更新於 2025 年 6 月 8 日

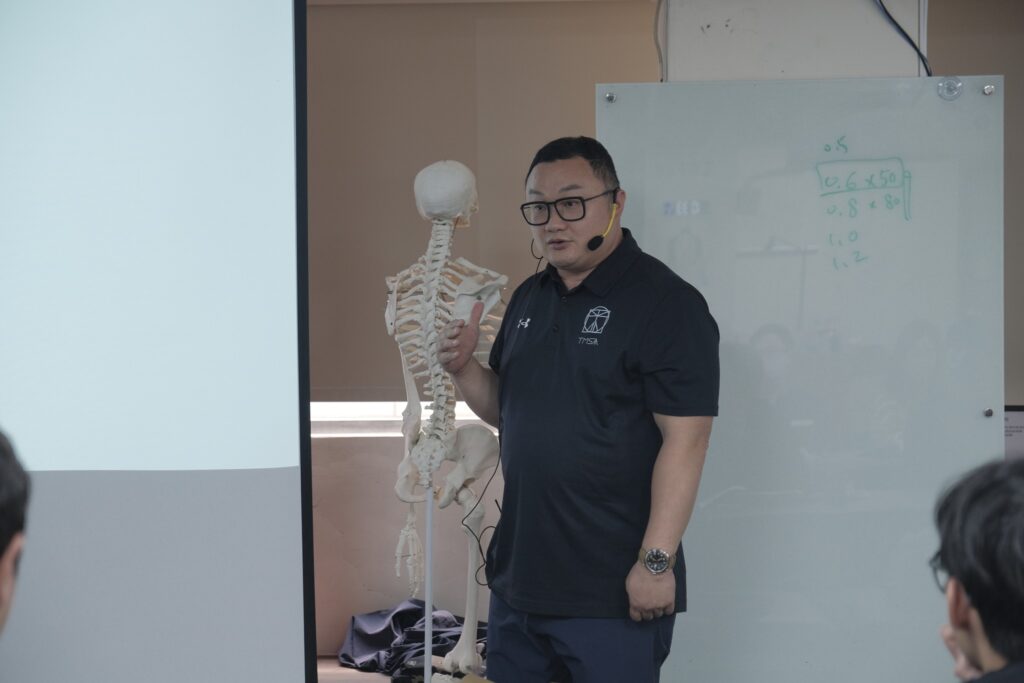

黃敬軒中醫師– 和淵中醫院長

—

腱鞘炎是筋骨傷科門診中常見的病症之一,尤其現代人長時間使用手機、鍵盤,過度反覆活動手腕與手指,使這個問題呈現年輕化、慢性化的趨勢。

—

從中醫角度,腱鞘炎屬於筋痹範疇,病因病機主要是氣血運行不暢,筋脈失養。但若從現代解剖與組織學深入探討,腱鞘炎的成因遠不只是「發炎」那麼簡單。

—

讓我從組織學變化、病理成因與小針刀操作細節三個層次,帶大家完整理解。

肌腱是連接肌肉與骨骼的重要結構,負責將肌肉的收縮力有效傳遞到骨骼,產生動作。

腱鞘則是包裹在肌腱外的雙層滑膜結構,功能包括:

提供肌腱滑動時的潤滑

減少運動摩擦與機械性損傷

供應肌腱營養(因肌腱本身血液供應較差)

—

正常情況下,腱鞘內的滑液層可讓肌腱在運動時自由滑動。

但若長期過度使用、姿勢不良、局部血液循環不良,腱鞘組織會產生病變。

—

腱鞘炎的病理機轉:不只是發炎,更是「結構改變」

傳統認為腱鞘炎是「發炎」,但實際上,從組織學觀察可以看到以下變化:

1. 滑膜增厚

長期微創傷累積使滑膜細胞增生,滑液分泌失衡,腱鞘空間變窄。

2. 纖維化與膠原沉積

組織修復過程中,纖維母細胞過度增殖,膠原蛋白過度沉積,導致腱鞘失去彈性,變得厚重僵硬。

3. 沾黏

原本應該滑動自如的肌腱與腱鞘,因纖維化而發生異常黏連,造成滑動困難。

4. 新生血管增生(Neovascularization)

慢性刺激導致局部新生血管增生,伴隨神經纖維增生,增加疼痛敏感度。

5. 機械性摩擦阻力增加

肌腱在滑動過程中受限,摩擦力增加,形成惡性循環。

—

臨床表現會在活動初期僵硬、疼痛

活動中期出現滑動阻礙或彈響(彈弓指)

嚴重時滑動受阻,影響日常動作,甚至影響關節活動度

—

那麼為什麼患者需要小針刀治療?

這是因為當腱鞘結構改變、沾黏產生後,單純的消炎止痛治療)只能短暫緩解症狀,無法真正解除結構性障礙。

—

我們的目標是:

解除肌腱與腱鞘之間的病理性沾黏,改善滑動環境,恢復肌腱自由滑動,降低局部異常張力,減輕疼痛,並且可以刺激局部微循環,加速組織修復。

—

小針刀治療操作流程必須先:

1. 臨床評估確認病變部位(多見於屈指肌腱、拇長展肌、橈側伸腕短肌等)觸診局部壓痛點、活動障礙點,

若有超音波輔助,可精確定位纖維化或沾黏範圍。

2. 術前準備無菌消毒

3. 進針路徑設計

跟導航一樣,要依照肌腱走向,選擇平行肌腱走行的進針方式

進針深度控制在腱鞘與肌腱之間的間隙,避免刺破肌腱本體。

4. 鬆解操作採用輕柔劃動方式,目標是釋放腱鞘與肌腱之間的沾黏,而非粗暴剝離。動作範圍保持小幅度,以避免過度組織破壞。

在針刀末端傳來「鬆動感」、「阻力減輕感」時停止劃動,呈現進分鬆三種模式。

5. 術後處置必須局部加壓止血,休息一段時間後,建議輕度主動活動,促進肌腱滑動,避免再次沾黏。必要時可配合適當熱敷或簡易伸展運動。

—

小針刀的優勢在於微創,針孔小,操作時間短,並且可以精準解除沾黏,改善功能障礙,術後恢復期也短。

但操作需精準,避免損傷肌腱或神經血管束,醫師對於解剖與動作要有非常熟悉的認識與技巧,患者術後需加強功能性訓練,防止二次沾黏。

—

如果患者有局部感染、凝血功能異常者則不適合施行。

—

腱鞘炎不僅是「發炎」,而是結構、功能長期失調的結果。

小針刀鬆解,通過微創精細釋放,有效處理病理性沾黏,重建肌腱滑動環境,是現代筋骨傷科中值得重視的治療選項。

在我的著作當代中醫傷科學 也有提及。

真正的康復,不是止痛,而是恢復身體本有的動態平衡。

—

如果你長期受腱鞘炎困擾,別只停留在消炎止痛表面,

從源頭處理問題,才是讓身體重回正軌的開始。